Mohamed Lekleti. – « Lignes de démarcation », 2018

© Mohamed Lekleti – ADAGP, Paris 2024

La capitulation de l’Allemagne était à peine signée que l’Institut français d’opinion publique, l’IFOP, interrogeait déjà les Français : « Quelle est, selon vous, la nation qui a le plus contribué à la défaite de l’Allemagne ? » À l’époque, en mai 1945, chacun avait à l’esprit les millions de soldats soviétiques tombés sur le front de l’Est, leur rôle décisif dans l’affaiblissement de l’armée nazie et l’engagement tardif des Américains dans le conflit. Aussi 57 % des personnes interrogées répondirent-elles « l’URSS », contre seulement 20 % pour « les États-Unis ». Mais quand, en 2024, l’IFOP pose la même question, les réponses sont inversées : 60 % des sondés désignent les Américains et 25 % les Soviétiques.

La mémoire collective est une construction qui varie au gré des époques, des rapports de forces, des intérêts du moment. Au fil du temps, Hollywood a érigé les États-Unis en sauveurs de la planète, avec ses films célébrant l’héroïsme des GI, du Jour le plus long (1962) à Il faut sauver le soldat Ryan (1998), de Patton (1970) à Au-delà de la gloire (1980), et des dizaines d’autres. L’URSS a disparu ; le Parti communiste français (PCF), qui contribuait à entretenir le souvenir du sacrifice soviétique, s’est effondré. Et, depuis quarante ans, l’État célèbre en grande pompe le débarquement de Normandie, pour en faire le tournant de la seconde guerre mondiale.

L’événement a pourtant longtemps été tenu pour relativement mineur. Le 6 juin 1949 par exemple, son cinquième anniversaire s’est résumé à une modeste cérémonie : un corps de clairons local, deux jeunes filles déposant des couronnes de fleurs sur la plage, quelques bombardiers survolant les lieux tout en larguant des bouquets et en tirant des fusées. Si les festivités ont ensuite pris plus d’ampleur, aucun président américain n’envisageait de faire le déplacement. En 1964, le général de Gaulle lui-même refusait de se rendre en Normandie : « Vous voudriez que j’aille commémorer leur débarquement, alors qu’il était le prélude à une seconde occupation du pays ? Non, non, ne comptez pas sur moi (1) ! » Tout change en 1984, dans un contexte de durcissement des tensions américano-soviétiques. Désormais calées pour coïncider avec les émissions télévisées matinales aux États-Unis, les commémorations du 6 juin prennent un caractère spectaculaire et une dimension géopolitique qu’elles ne perdront plus. François Mitterrand invite alors Ronald Reagan, Élisabeth II, le premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau, Baudouin Ier de Belgique… Le « monde libre » affiche son unité et se pose en protecteur de la démocratie. « Les troupes soviétiques qui vinrent au centre de ce continent ne sont pas parties quand la paix est revenue, accuse Reagan dans un discours au ton offensif. Elles sont encore là, sans être invitées, sans être désirées, sans répit, près de quarante ans après la guerre. »Depuis, chaque célébration est devenue l’occasion de passer un message, à travers la liste des invités, l’ordre et la teneur des discours, le déroulé des parades militaires… Le 6 juin dernier, pour le quatre-vingtième anniversaire, pas moins de vingt-cinq chefs d’État ou de gouvernement et têtes couronnées foulaient les plages de Normandie. Le camp atlantiste est alors au grand complet. Pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, aucun représentant russe n’est convié, pas même un conseiller d’ambassade. « La Russie n’est pas invitée car les conditions ne sont pas réunies, compte tenu de la guerre d’agression qu’elle mène contre l’Ukraine », justifie l’Élysée. Le président ukrainien, lui, est bien présent, longuement ovationné par les quatre mille spectateurs triés sur le volet. Tandis que M. Joseph Biden se prévaut du sacrifice des soldats américains — « la liberté en vaut la peine, la démocratie en vaut la peine, l’Amérique en vaut la peine, le monde en vaut la peine » —, M. Volodymyr Zelensky se lance dans une de ces comparaisons historiques dont il a le secret (2), en expliquant « combien le débarquement résonne avec la juste lutte que la nation ukrainienne mène aujourd’hui ». Ainsi la Russie, qui brisa la machine hitlérienne à Stalingrad, est-elle subrepticement rangée aux côtés du régime nazi.

Nous travaillons ensemble. – « Nord Sud », 1991

Que des commémorations offrent un miroir déformé du passé, seul un naïf pourrait s’en étonner. Celles-ci servent avant tout à mettre en scène un récit qui correspond aux intérêts de ceux qui les organisent. Mais la réécriture de l’histoire de la seconde guerre mondiale est bien plus vaste. Elle touche aussi les médias, les manuels scolaires, les musées et, dans certains pays, les politiques publiques.

La Russie a, depuis longtemps, pris l’habitude de voir son rôle minimisé au profit de la contribution américaine. Elle est désormais jugée coresponsable du désastre, sur un pied d’égalité avec l’Allemagne. Ce discours a d’abord émergé en Europe centrale et orientale, et dans les États baltes, à la faveur du renouveau des mouvements nationalistes de la fin des années 2000. Dans ces pays occupés par les nazis, dont ils furent débarrassés par les Soviétiques et qui restèrent après-guerre dans le giron de Moscou, l’idée s’est imposée d’une « double occupation », d’abord par l’Allemagne, puis par l’URSS : les « deux totalitarismes ». Pour ancrer ce récit, il a fallu effacer bien des traces du passé, et notamment celles qui signalaient la victoire de l’Armée rouge ou la collaboration avec l’occupant allemand.

Affiche conjointe du Front populaire de libération de la Palestine et du Front démocratique pour la libération de la Palestine, « Deuxième anniversaire de Sabra et Chatila. Les massacres n’arrêteront pas la lutte des Palestiniens », 1984

Dès 2007, l’Estonie décidait ainsi de détruire une statue érigée au centre de Tallinn en 1947 en l’honneur des soldats soviétiques morts au combat : on avait fait d’elle le symbole de l’« occupation soviétique ». La minorité russe protesta, la controverse dégénéra en émeutes et le gouvernement décida de se contenter de la déplacer. Ce type d’opérations est devenu monnaie courante. Depuis quinze ans, on en effectue des centaines, en Bulgarie, en Hongrie, en Lettonie, en Pologne, en Roumanie ou en Ukraine. En 2017, le gouvernement polonais donnait ainsi douze mois aux autorités locales pour retirer tous les monuments publics « rendant hommage à des personnes, des organisations, des événements ou des dates symbolisant le communisme ou d’autres régimes totalitaires ». L’année suivante, il faisait passer une loi pour sanctionner « l’imputation mensongère de crimes contre l’humanité à la nation ou à l’État polonais ». Interdiction de parler de la collaboration avec le nazisme : l’« Institut de la mémoire nationale » veille. En Ukraine, c’est un livre de l’historien Antony Beevor sur la bataille de Stalingrad qui fut interdit en 2018. Sa faute ? Quelques paragraphes évoquant des nationalistes ukrainiens qui, enrôlés dans l’armée nazie, avaient exécuté quatre-vingt-dix enfants juifs en 1941.

L’idée d’une coresponsabilité de Moscou et de Berlin a progressivement gagné l’ouest du continent, où elle était jusqu’alors surtout cantonnée aux cercles néoconservateurs. Elle est même devenue une doxa officielle du Parlement européen quand, le 19 septembre 2019, sur initiative des pays de l’Est, les députés ont voté une résolution sur « l’importance de la préservation de la mémoire historique pour l’avenir de l’Europe ». Ce texte établit que la guerre fut « la conséquence immédiate du tristement célèbre pacte germano-soviétique de non-agression ». Il recommande de déclarer le 25 mai (date de l’exécution de Witold Pilecki, un héros d’Auschwitz) « Journée mondiale des héros de la lutte contre le totalitarisme », ce qui associe implicitement l’URSS avec le génocide des Juifs.

Imaginons que le Mexique signe un accord militaire avec la Chine…

Il est en soi contestable que des élus écrivent et figent l’histoire. En 1990, des historiens de renom, comme Madeleine Rebérioux et Pierre Vidal-Naquet, s’opposaient déjà à la loi Gayssot, adoptée dans l’émotion deux mois après la profanation d’un cimetière juif à Carpentras, qui interdit la négation de la Shoah. « Expliquer le crime, lui donner sa dimension historique, comparer le génocide nazi à d’autres crimes contre l’humanité. C’est ainsi — et non par la répression — que l’on forme des esprits libres (3) », estimait alors la première. Au moins, le sujet faisait consensus parmi les chercheurs. Tout comme les lois mémorielles suivantes sur le génocide arménien de 1915 et sur l’esclavage : aucun historien sérieux ne niait le caractère génocidaire du premier, ni que le second correspondait à un crime contre l’humanité. À présent, les législateurs interviennent sur des sujets toujours débattus par les historiens, dont ils ne connaissent rien, dans un but uniquement politique. C’est ainsi que, sur demande de Kiev, le 28 mars 2023, quelques semaines après leurs homologues européens, les députés hexagonaux ont reconnu, à une écrasante majorité, le caractère génocidaire de la « grande famine » ukrainienne de 1933. Un qualificatif qui fait l’objet d’âpres discussions parmi les spécialistes. Mais, comme l’a déclaré un parlementaire partisan du texte (4), « même si je comprends qu’il puisse y avoir débat sur le caractère génocidaire de l’Holodomor, au bout d’un moment, il faut faire de la politique ! ».

Avec leur résolution de 2019, les élus européens ne se contentent pas de prendre parti dans une controverse. Ils révisent l’histoire, en supprimant tous les éléments susceptibles d’entraver leur nouveau récit. Car il faut une mauvaise foi évidente pour rendre Moscou coupable de la seconde guerre mondiale, tout en occultant les responsabilités françaises ou britanniques. Lorsque l’Union soviétique signa son pacte avec l’Allemagne, le 23 août 1939, le Royaume-Uni et la Pologne s’étaient employés à torpiller toute possibilité d’un accord de sécurité collective incluant l’URSS. Les élites britanniques soutenaient alors une politique d’« apaisement », pour ne pas dire de compromission, avec les nazis, qu’elles jugeaient bien plus respectables que les communistes. Cette complaisance de la classe politique, des financiers de la City, de l’aristocratie et de la presse est un élément déterminant pour comprendre la marche vers la guerre. Elle est pourtant ignorée des discours publics, absente des manuels scolaires et des programmes télévisés.

Herman Braun-Vega. – « Bonjour Monsieur de La Tour (Les tricheurs) », 1981

© Herman Braun-Vega – ADAGP, Paris 2024

Face à cette offensive idéologique, M. Vladimir Poutine a beau jeu de dénoncer le « révisionnisme » antirusse. « Le révisionnisme historique, dont on observe les manifestations en Occident, surtout concernant la seconde guerre mondiale et ses conséquences, est dangereux parce qu’il déforme de manière grossière la compréhension des principes de développement pacifique définis lors des conférences de Yalta et de San Francisco en 1945 », accuse-t-il en juin 2020, dans un long article sur « Les vraies leçons du soixante-quinzième anniversaire de la seconde guerre mondiale », publié par la revue conservatrice américaine The National Interest. Pour démonter les manipulations occidentales, le président s’est mué en professeur d’histoire. Lors de discours-fleuve, il pointe la responsabilité occidentale dans le déclenchement du conflit, il pourfend la « trahison de Munich », il dénonce la collusion de la Pologne avec l’Allemagne nazie, il célèbre l’héroïsme des soldats soviétiques. Et, comme ses adversaires, il déforme le passé pour servir ses intérêts, en interdisant d’évoquer les liens entre l’URSS et l’Allemagne, en récrivant les programmes et les manuels scolaires, notamment pour justifier la « dénazification » de l’Ukraine, et nier sa légitimité historique.

C’est en effet l’une des obsessions du président russe. Archives à la main, M. Poutine s’emploie depuis des années à contester tout passé propre à sa voisine. En mai 2023, il apparaissait sur les écrans en train de scruter une carte du XVIIe siècle avant d’en conclure : « Le gouvernement soviétique a créé l’Ukraine soviétique. C’est bien connu de tous. Jusqu’alors, il n’y a jamais eu d’Ukraine dans l’histoire de l’humanité. » Deux ans plus tôt, en juillet 2021, il publiait un texte de quinze pages pour démontrer « L’unité historique entre la Russie et l’Ukraine », en remontant jusqu’au royaume de la Rous, fondé à Kiev au IXe siècle. « Dans la plaine de Koulikovo, le grand-prince Dimitri de Moscou a combattu aux côtés du voïvode Bobrok de Volynie et des fils du grand-duc de Lituanie Olgierd, André de Polotsk et Dmitri de Briansk. En même temps, le grand-duc de Lituanie Jagellon, fils d’une princesse Tver, menait ses troupes en aide au Mamaï. Ce sont là les pages de notre histoire commune », écrit-il par exemple. Ce à quoi M. Zelensky lui avait répondu, lors d’un long discours le 23 août 2021 : « Notre hryvnia [la monnaie ukrainienne] a plus de mille ans. Elle existait à l’époque de Volodymyr le Grand. Notre trident [sur le blason du pays] a été approuvé par la Constitution ukrainienne il y a vingt-cinq ans. Ce même trident était déjà représenté sur les briques de l’église de la Dîme il y a mille vingt-cinq ans. »

Ces élucubrations croisées prêteraient à sourire si la guerre des mémoires n’avait pas dégénéré en un conflit sanglant. Et si d’autres pays ne faisaient pas ce même usage, aussi farfelu que meurtrier, du passé. À l’image d’Israël, dont les dirigeants n’hésitent pas à se référer au royaume de Juda, établi par des Israélites à l’âge du fer, ou à brandir des découvertes archéologiques supposées démontrer une continuité de la présence juive dans la région. Des pièces de monnaie, des tombeaux, des stèles vieilles de plusieurs millénaires, mais qui servent aujourd’hui à justifier une colonisation et une oppression là encore bien réelles.

Guy Le Querrec. – Mur de Berlin, 30 décembre 1989

© Guy Le Querrec / Magnum Photos

Manipulée pour alimenter ces conflits, l’histoire devrait servir à les comprendre, à en saisir les racines, les enjeux. Mais l’instantanéité convient mieux au récit que les commentateurs souhaitent délivrer au public. Pour eux, l’affaire est donc entendue : la guerre en Ukraine a commencé le 24 février 2022 et celle de Gaza le 7 octobre 2023 ; dans un cas, la Russie a agressé l’Ukraine et dans l’autre, le Hamas a attaqué Israël. Or les victimes ont bien le droit de se défendre, et l’Occident de les y aider. CQFD.

Cela n’est pas faux. Mais un pas de recul offre un tout autre paysage. La guerre en Ukraine ne peut être comprise sans rappeler qu’au moment de la chute de l’URSS, tandis que la Russie était à genoux et ne constituait plus une menace, les États-Unis ont choisi de conserver l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN). Puis d’y intégrer un nombre croissant de pays jadis membres du pacte de Varsovie, ainsi que d’anciennes républiques soviétiques, avec pour projet d’intégrer la Géorgie et l’Ukraine. Une alliance antirusse, un déploiement militaire et stratégique considérable aux portes de la Russie. Imaginons, ironisait Noam Chomsky (5), que le Mexique signe une alliance militaire avec la Chine, puis l’autorise à y stationner des troupes et des armes, juste derrière la frontière américaine, malgré les avertissements de Washington… Et, si les États-Unis réagissaient en envahissant le territoire mexicain, qui imagine que l’Union européenne, soucieuse de faire respecter le droit international, livrerait des dizaines de milliards de dollars au pays agressé ?

Une méthode pour briser la gangue des idées reçues

Le massacre perpétré par le Hamas s’inscrit lui aussi dans une histoire. Celle des six opérations punitives israéliennes organisées contre Gaza en dix-huit ans ; celle d’un blocus terrestre et maritime parmi les plus sévères de la planète ; celle d’une occupation illégale des territoires palestiniens, maintes fois dénoncée par les Nations unies depuis 1967. Plutôt que cette mise en perspective, les médias privilégient une chronologie immédiate qui leur permet d’omettre les vexations ordinaires infligées aux Palestiniens, les contrôles permanents, l’occupation militaire, le mur de séparation, le dynamitage de leurs maisons, la colonisation de leurs terres. L’attaque du 7 octobre devient ainsi dépourvue de raison, si ce n’est ethnique ou religieuse. Une tuerie de Juifs, un « pogrom », et même « le plus grand pogrom depuis la Shoah », comme auront tôt fait de le dire journalistes et dirigeants politiques, plaçant ainsi l’événement dans la longue histoire de la persécution des Juifs — ce qui autorisera à taxer d’antisémitisme toute personne qui chercherait à expliquer l’assaut du Hamas (lire l’article de Serge Halimi et de Pierre Rimbert pages 1 et 21) (6).

Ainsi l’histoire est-elle manipulée à foison. Elle justifie des guerres, disqualifie des adversaires, soude des identités collectives. Chacun peut l’occulter, la récrire, la distordre, y piocher une analogie, une référence dès lors qu’elles confortent une démonstration. Dans cette bataille pour façonner le débat public autour d’un récit ajusté à leurs intérêts, ceux qui détiennent les grands moyens de communication disposent d’une arme redoutable. Parce que leur principal pouvoir consiste à cadrer l’espace et à définir le périmètre du débat, les médias s’emploient à maintenir « hors cadre » les pages susceptibles de ternir l’image des démocraties libérales. Qui se souvient, en Occident, de la réticence des États-Unis à engager la bataille contre le nazisme ? De la responsabilité de Winston Churchill dans la famine de 1943 au Bengale (trois millions de morts) ? Du massacre de centaines de milliers de communistes en Indonésie, avec l’aval de Paris et Washington ? Du soutien appuyé des milieux libéraux à la dictature d’Augusto Pinochet ?

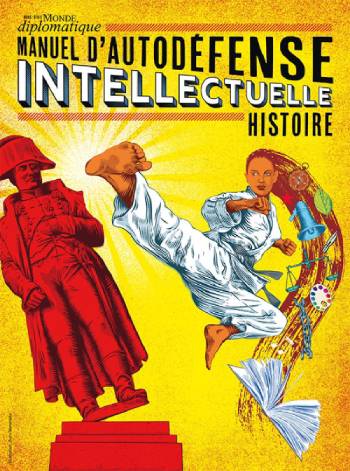

Face au rouleau compresseur des médias et de l’édition, la clepsydre de Clio, muse de l’Histoire, et les mots doux de Mnémosyne, déesse de la Mémoire, ne suffisent pas. Contrer la pensée dominante requiert toujours un double travail. Car, avant même d’exposer une vision méconnue du passé, il faut extirper les idées reçues qui obstruent notre clairvoyance. Les contestataires nagent ainsi à contre-courant contre « les notions implicites, jamais examinées mais communément admises, qui sont acceptées par autoconfirmation, en raison de leur conformité à ce qui est déjà accepté comme vrai. Cette familiarité établie, cette unanimité des préjugés sont souvent considérées comme l’“objectivité”, observait l’historien américain Michael Parenti. C’est pour cela que les dissidents doivent constamment se défendre et étayer minutieusement toutes leurs démonstrations (7) ». Fournir une méthode et des outils permettant à chacun de briser la gangue des idées reçues et de s’orienter dans le maquis des récits, telle est l’ambition du Manuel d’autodéfense intellectuelle publié en septembre par Le Monde diplomatique. Clio elle-même en aurait commandé plusieurs dizaines d’exemplaires pour approvisionner les kiosques de l’Olympe.