Dans la famille techno-solutionniste, il y a la bonne vieille smart city. La ville intelligente qui répondrait à tous les enjeux de la ville en termes d’hygiène, de sécurité et d’écologie. Décryptage d’un mythe et du changement vital de direction.

La smart-city ? Fausse bonne idée qui doit, à grand renfort d’envolées médiatiques, conquérir nos imaginaires à la manière du projet fou de la ville saoudienne Neom en plein milieu du désert (qui rappelle des dystopies futuristes, notamment une ville de la trilogie Le problème à trois corps).

La smart city n’est pourtant pas aussi smart qu’elle le prétend. À contre-courant de cette course effrénée à la technologie, les villes low-tech sont un scénario possible, plus accessible, plus écologique, et surtout plus humain…

Smart cities : bullshit cities ?

Théorisé par l’anthropologue David Graeber dans son livre Bullshit Jobs : A Theory, on pourrait faire une analogie entre d’un côté les bullshits jobs, des emplois incompréhensibles et inutiles, et de l’autre, les smart cities, des villes incompréhensiblement technologiques et donc dénuées de sens.

Prenons l’exemple de Barcelone, entièrement équipée de capteurs LED qui surveillent le trafic urbain, la qualité de l’air, l’activité des piétons et même le bruit des rues, des capteurs d’éclairages, et du Wi-Fi gratuit partout pour être tout le temps connecté.

Bien que certaines innovations puissent être utiles au bien commun, n’avons-nous pas plutôt besoin de moins de technologie ? D’être moins connectés ?

Une gestion des ressources pas très smart

Étrangement, si l’on se base sur la définition d’intelligence comme une forte capacité d’adaptation, la smart city, tout comme d’autres technologies, a loupé le coche. Sans rentrer dans les détails des ressources naturelles énormes que nécessiterait l’équipement technologique des villes, l’utilisation de ressources polluantes, et les matériaux des infrastructures dites « technologiques » qui participent à l’effet d’îlot (1), on a l’impression que la smart city n’est pas du tout adaptée aux contraintes écologiques et sociales actuelles.

Pire, selon l’architecte et urbaniste Artur Rozestraten :

« « l’aspect écologique » présente un grand intérêt pour les projets de villes intelligentes actualisés dans le cadre d’une stratégie de marketing de solutions prétendument « vertes » à vendre aux municipalités »,

Smartcities : des villes connectées pour des humains déconnectés ?

Dans Against the Smart City, l’urbaniste Adam Greenfield met en garde contre une gestion technocratique de la ville qui pourrait réduire l’implication démocratique des citoyens. Selon lui, ces projets se concentrent excessivement sur les solutions technologiques au détriment des dynamiques sociales, négligeant les besoins humains de liens, et d’entraides.

L’auteur déplore aussi d’une part la privatisation accrue des espaces publics par des entreprises technologiques, qui pourrait nuire à l’intérêt public, d’autre part l’uniformisation des environnements urbains, donc leur déshumanisation, qui peuvent perdre à terme leurs identités dans leur diversité.

Les préoccupations sur la sécurité et la vie privée sont également centrales pour les défenseurs de la smart city, qui reposent souvent sur une collecte massive de données personnelles. À l’heure où Google révèle avoir prélevé 28 milliards de litres d’eau dans l’année, dont les deux tiers — de l’eau potable — pour refroidir ses data centers, qui dit smart city dit encore plus de big data, donc, plus d’eau, alors que se profile déjà la privatisation de ce bien commun à travers le très médiatique et violent événement à Sainte-Soline. Bref, tout un tas de solutions en quête de problème.

Comment vivre dans un environnement entièrement contrôlé, organisé, optimisé, alors que la nature, elle, ne l’est pas du tout ? Comment vivre dans un environnement tant aseptisé qu’il en devient une cage de métal surchauffé ? Greenfield appelle ainsi à privilégier une approche qui valorise la dimension humaine de la vie urbaine plutôt que la seule efficacité technologique.

Smart cities : l’aboutissement final du technoféodalisme de l’entreprise privée ?

Par techno-féodalisme, on entend une nouvelle forme d’organisation économique, sociale et territoriale, où le pouvoir et le contrôle sont centralisés entre les mains d’un petit nombre d’entreprises technologiques géantes – la « Big Tech », par analogie avec le féodalisme du Moyen Âge, où le pouvoir économique et politique était concentré entre les mains de seigneurs féodaux.

Dans son article Doutes, fantaisies et délires : smart cities, une approche critique qui date de 2016, Artur Rozestraten développe trois exemples de smart city, construites de toute pièce par des entreprises : « Avec à peine 6 km2 de surface construite, Masdar s’autodénomme ville, mais elle est plus à proprement parler une fabrique, ou bien un site corporatif amplifié, avec la présence marquée de Siemens, et des caractéristiques de résidence sécurisée ».

Idem pour Songdo IBD (International Buisness District) en Corée du Sud, construite en partenariat avec Cisco à Songdo-Dong, ou pour PlanIT Valley (oui, le nom d’une ville), conçue par Steve Lewis de l’entreprise Living PlanIT – prévue pour être implantée aux environs de Paredes à l’est de la ville de Porto au nord du Portugal.

De quoi tristement faire écho à la dystopique ville Orange du roman Les furtifs, de l’auteur de science-fiction Alain Damasio. De nom laïque – Avignon -, Orange est divisée en secteurs distincts, contrôlés par des entreprises privées qui gèrent des quartiers fermés et des espaces privatifs, transformant l’espace urbain en une mosaïque de zones exclusives. La société y est fortement surveillée grâce à l’utilisation massive de technologies avancées, comme des drones, des caméras omniprésentes et des capteurs biométriques.

Tous·tes vivent sous une surveillance constante, avec des accès aux divers quartiers de la ville régulés par des abonnements, qui offrent des degrés de liberté et de confort variables en fonction du niveau de richesse. Alors plutôt que de se laisser envahir par ces visions dystopiques du réel, la ville low-tech, pourrait bien en être une des solutions les plus prometteuses !

La ville low-tech : pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple !

La ville low-tech est une réponse à apporter pour une ville durable. Selon Philippe Bihouix, chercheur et spécialiste des ressources minérales, même si « le concept est encore flou et en pleine évolution », la ville low-tech peut se penser à travers des matériaux comme le bois et la terre crue, le développement de circuits courts et d’une économie locale. Une mutualisation des ressources, qu’il s’agisse de partager des moyens de transport, des équipements, ou des espaces communs, par exemple, les logements vacants à la journée et de limiter les bureaux privés d’entreprises pour augmenter autant que faire se peut le télétravail, sont également de bonnes directions à suivre pour une ville low-tech.

De même, l’optimisation énergétique peut se faire à travers la promotion de systèmes sobres et décentralisés, comme les panneaux solaires adaptés, la récupération de chaleur et l’isolation passive. La valorisation des espaces verts et de la biodiversité s’avère également essentielle, afin de créer des îlots de fraîcheur et d’améliorer la qualité du cadre de vie urbain. Enfin, Philippe Bihouix propose une gestion sobre de l’eau, avec l’installation de systèmes de récupération et de réutilisation des eaux pluviales, pour limiter le gaspillage des ressources hydriques.

Un guide simple pour construire la ville low-tech

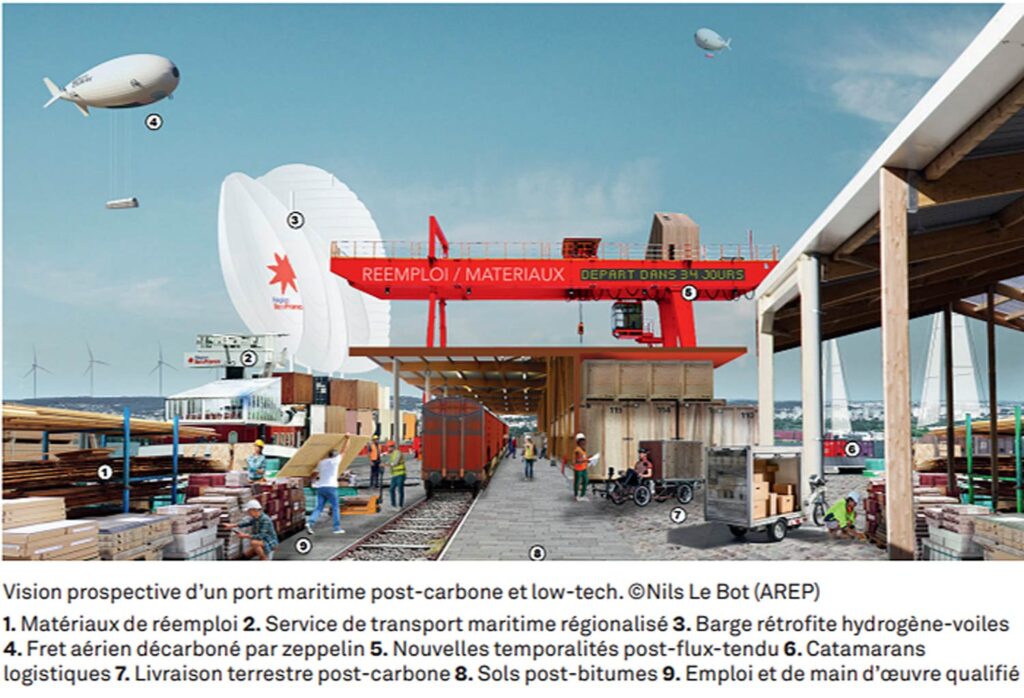

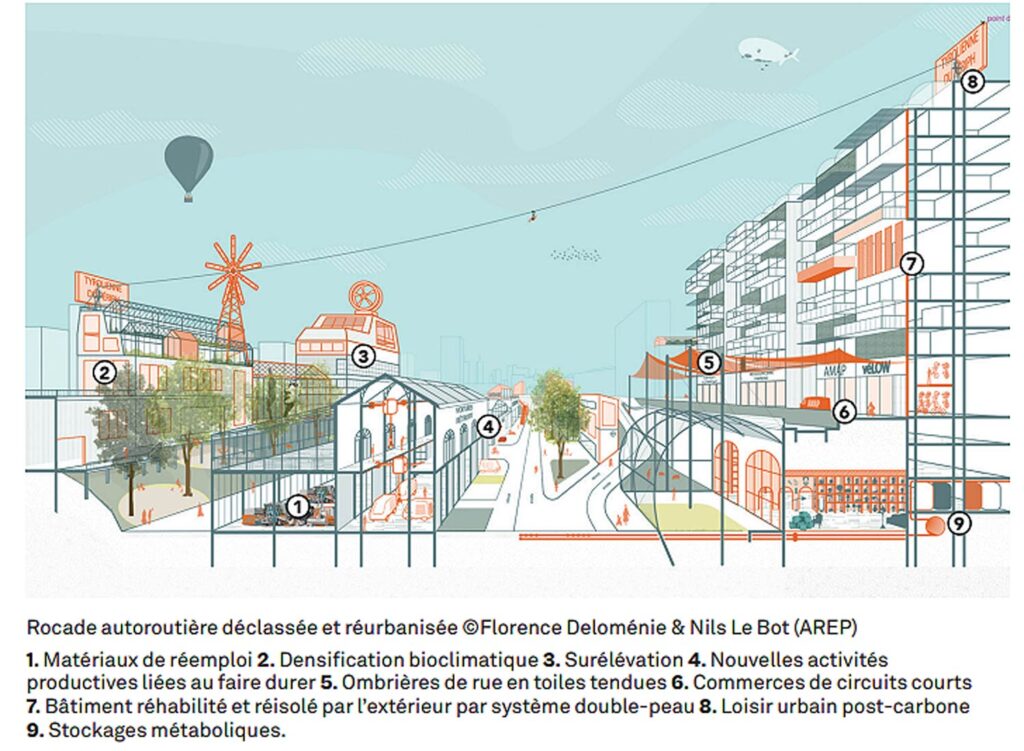

Invoquant l’argument du techno-discernement « loin des visions de prospectives multipliant les drones, hyperloop et autres véhicules autonomes », deux documents intitulés URBALOTEK 2 : Cahier d’inspirations de la ville low-tech, ont été produits par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), qui détaille une série de propositions pratiques pour la ville low-tech.

On imagine la mobilité à grand renfort de pétrole ou d’hydrogène, alors qu’il y a mieux à faire : la marine à voile, par exemple, pour les importations de denrées non périssables, à l’image de l’expérience de l’entreprise bretonne Grain de Sail, ou une association hydrogène/voile (2). En tout cas, cette redéfinition des besoins permettrait de récupérer les ports – non-lieux de vies – pour en faire des espaces organiques.

Vous pensez que le train est décarboné au sens où il est tout électrique ? Pourtant, selon l’annexe URBALOTEK 2, sur les 15 000 km de lignes de desserte fine du territoire, moins de 10 % d’entre elles sont électrifiées, le reste tournant au diesel. Si on prenait le temps de recharger en électricité à chaque station – ce qui permettrait la réouverture des petites lignes désaffectées pour personnes et fret léger – on pourrait alors œuvrer pour « une société délivrée de la vitesse et des logiques en flux tendu ». Regardez par vous-même cet espace très peu artificialisé avec des micro-wagons !

Si on peut évoquer la fin de la prédominance des voitures, on peut espérer parler de la fin des autoroutes. Et dans cet avenir en quête de convivialité, où la décroissance matérielle est envisagée, l’autoroute peut-être transformée en supports pour capturer l’énergie solaire, installer des systèmes éoliens ou méthaniseurs urbains. Quelques segments ont été renaturés, ou remis en culture, créant des corridors écologiques qui atténuent les îlots de chaleur urbains.

Des théories et des actions : le projet Biosphère expérience

Le low-tech Lab – programme de recherche et de documentation en open source qui propose des tutoriels peu ou pas technologique – a mis en place un programme innovant à la suite du documentaire Biosphère expérience dans lequel l’ingénieur Corentin de Chatelperron et l’écodesigneuse Caroline Pultz expérimentent une vie en autonomie dans l’habitat low-tech qu’ils ont imaginé. Le low-tech lab a ensuite lancé un projet de science participative, invitant des foyers à installer des dispositifs low-techs chez eux dans un esprit de convivialité.

Quand on lui demande comment développer la ville low-tech, Emma Bousquet-Pasturel, responsable du programme, voit en grand : « On pourrait avoir un pôle dans plusieurs quartiers d’un même territoire qui abriterait un ChampiLab, des associations d’élevage de grillons qui permettraient de fournir des restaurants locavores du coin, des cuisines partagées où l’on retrouve des machines low-tech pour cuire ou réchauffer son plat, des traiteurs qui fournissent des céréales et légumineuses cuites et non préparées à des prix abordables (pour réduire les factures énergétiques et permettre de gagner du temps dans son habitat) ou encore des élevages de larves de mouches soldats noires pour fournir les appartements low-tech du quartier en bébés larves. »

Même les entreprises sont mises à contribution : « Les magasins de vêtements prêtent, louent, réparent les vêtements ; les magasins de bricolage sont des lieux d’expérience et de formation où s’échangent des savoir-faire techniques pour construire et réparer des outils… » Bref, les idées ne manquent pas pour la ville low-tech, le tout à moindre coût.

Car l’entraide est une modalité importante de la ville low-tech, véritable « principe du vivant », selon Pablo Servigne : « C’est même un mécanisme de l’évolution du vivant : les organismes qui survivent le mieux aux conditions difficiles ne sont pas les plus forts, ce sont ceux qui arrivent à coopérer », écrit-il dans son dernier livre Entraide, l’autre loi de la jungle. À l’opposé, pour le géographe Guillaume Faburel, la ville low-tech est une belle promesse, mais peu concevable en termes de durabilité, à laquelle il privilégie alors la ville no-tech.

– Maureen Damman

Notes :

(1) Phénomène par lequel les zones urbaines deviennent significativement plus chaudes que les zones rurales environnantes en raison de facteurs comme la concentration de bâtiments, les activités humaines et le manque de végétation.

(2) On imagine ici qu’ils parlent de l’hydrogène vert, et non des autres, très polluants et difficiles à extraire. (source : Magazine Climax : Tout est foutu, « info ou intox : l’hydrogène »)

Photo de couverture : Pixabay